Замковая гора

Замковая гора, Ломиха, Воксал-гора — естественная возвышенность в центре Витебска, существовавшая до конца XIX века. Памятник археологии.

Замковая гора находилась на территории между современными улицами Ленина, Замковой, Пушкина и рекой Витьба. Холм представлял собой усечённую пирамиду высотой около 15 метров с плоской площадкой (130 на 60 м) на вершине.

Содержание

История

Замковая гора являлась историческим центром города, местом откуда начинался Витебск. Не позднее III века на холме появилось городище днепро-двинской культуры[1], которая в середине I тысячелетия сменилась на тушемлинскую (банцеровскую)[2] арх. культуру. По краю горы шёл оборонительный земляной вал. В VII—VIII веках на горе Ломиха появились кривичи[3]. В X веке на горе Ломиха на основе существовавшего городища сформировался детинец — ядро древнего Витебска.

В XII веке, когда Витебск стал центром удельного княжества, размеры детинца увеличились. Здесь размещалась княжеская резиденция. В XIV веке на горе князь Ольгерд строит каменные стены Верхнего замка. В то время на Замковой горе находился каменный дворец князя и православная церковь св. Михаила. По территории холма проходила улица Пробойная, связывавшая Верхний замок с Нижним.

В 1660-х годах, во время завоевания Витебска московскими войсками, на территории Замковой горы находилась Приказная изба и дом воеводы. Стены Верхнего замка (сначала каменные, а затем деревянные) были окончательно разрушены в начале XVIII века.

В первой половине XIX веков на горе находился, так называемый, воксал (вокзал) — летнее увеселительное учреждение, где проходили танцевальные вечера. Здесь были устроен павильон для танцев, беседка для нетанцующих, буфет, кегельбан и уборная. Замковую гору тогда стали называть Вокзал-горой.

К 1865 году от воксала не осталось и следа. Площадка на вершине горы зарастала травой, здесь сажали картофель, пасли коров.

В конце 1870-х — начале 1880-х годов большая часть горы была срыта при постройке зданий гимназии и окружного суда (сейчас в нём художественный музей).

Остатки горы были срыты в 1960—70-х годах.

Археологические исследования

Предание о царевне

В 1868 году известный русский фольклорист А. Н. Афанасьев в одном из своих трудов писал[4]:

В Витебске существует предание о заклятой царевне-красавице, обитающей в Воксальной горе; там посреди великолепного чертога, освещённого бесчисленным множеством огней, восседает она на золотом троне, одетая вся в белое, а подле ней лежат груды золота и бриллиантов. Накануне Купалы царевна выходит из горы и рассыпает вокруг себя бриллианты, которые впрочем немедленно превращаются в прах, как скоро прикоснётся к ним рука человека. В двенадцатом году, перед народною войной, она звонила по ночам в соборный колокол; но едва приближались к ней, как тотчас же исчезала.

Галерея

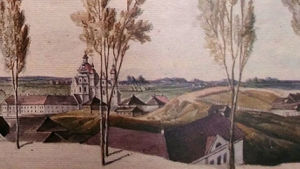

Часть Замковой горы на фрагменте акварели Юзефа Пешки. Около 1800 года

Археологические раскопки А. П. Сапунова на Замковой горе. 1895

Конец XIX века. Фото Сигизмунда Юрковского

Вид с Успенской горы. Открытка 1907 года

Вид с Духовской горы. Открытка начала XX века

Вид с Успенской горы. За лесами строящегося здания видны остатки срытой горы. Фото Прокудина-Горского. 1912

Замковая гора и проспект Кирова. Фото из альбома «Витебск» 1966 года

Примечания

- ↑ Днепро-двинская культура — условно балтская археологическая культура VIII века до н. э. — IV века н. э

- ↑ Тушемлинская (банцеровская) культура — восточнобалтская культура железного века IV-VII веков

- ↑ Восточнославянское племя, ассимилировавшее, живших на Витебщине, балтов

- ↑ Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Том 2. — Москва, 1868.

Источники

- Витебск: Энциклопедический справочник. / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85700-004-1

- Витебск / О. Н. Левко; Нац. академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 335 с.: ил. — (Древнейшие города Беларуси) — ISBN 9789850811172

- Н. Я. Никифоровский. Странички из недавней старины города Витебска: Воспоминания старожила (репринт издания 1899 года с комментариями А. М Подлипского). — Мн.: Полымя, 1995. — 149 с.: ил. — (Лит. памятники Беларуси) — ISBN 985-07-0015-7

- Шишанов, В. Легенда о Замковой горе / В. А. Шишанов // Твой город. — 2015. — № 66. — 25 июня. — С. 6. [1]