Костёл святого Иосифа

Костёл святого Иосифа (Юзефа), позже Николаевский кафедральный собор — несохранившийся храм в Нижнем замке, позднее на Соборной площади (современная площадь Свободы). Был построен при иезуитском коллегиуме. Существовал в XVII—XX веках.

Содержание

История

Деревянный костёл святого Иосифа был построен в 1649 году при иезуитском коллегиуме (осн. в конце 1630-х) в Нижнем замке, на территории современной площади Свободы. В русско-польскую войну 1654—1667 Витебск был захвачен русскими войсками и иезуитский костёл перестроили в церковь православного Алексеевского монастыря. После передачи Витебска в 1667 году обратно Речи Посполитой иезуиты возобновили свою деятельность в городе, и в 1668 году храм вновь стал костёлом.

В 1708 году, когда русские войска сожгли Витебск, костёл также сгорел. В 1709 году был построен новый деревянный костёл. В 1716 году на средства витебского каштеляна князя Мартиана Михаила Огинского иезуиты начали постройку каменного костёла, который был возведен в 1731 году. Освящен костёл был позже, после устройства внутреннего убранства[1].

В костёле была устроена родовая усыпальница князей Огинских.

В ней покоились Мартиан Михаил Огинский, две его жены – Тереза Бжастовская и Христианна Абрамович, его сын, князь Игнатий Огинский и жена Игнатия, Елена. (см. князь Мартиан Михаил Огинский)

В 1762 году костёл вновь пострадал от пожара, но был восстановлен через три года.

На рубеже 18 и 19 веков алтарь в костёле был перестроен под руководством итальянского зодчего Каэтано Ангиалини[2]

В 1820 году иезуиты были изгнаны из России, коллегиум и костёл были закрыты. Через два года, в 1822, здания костёла и коллегиума переданы униатским монахам-базилианам. Спустя некоторое время после ликвидации униатской церкви в 1839 году, костёл был передан православным. В 1842—1843 годах он был незначительно перестроен. 17 октября 1843 года храм был освящён во имя св. Николая Чудотворца. Спустя год, в октябре 1844, он стал Николаевским кафедральным собором — главным храмом Полоцкой епархии.

В 1872 году Николаевский собор был подвергнут значительному ремонту (в стенах и куполе были трещины) и перестройке по проекту Н. М. Чагина. Изначально барочный храм приобрел псевдорусские черты.

В 1909 году при кафедральном Николаевском соборе Градского благочиния служили: настоятель прот. Алексей Михайлович Матюшевский; ключарь прот. Дм. Вас. Акимов; прот. Вас. Олимп. Говорский; свящ. Анд. Зах. Хорошкевич; Полоцк. еп. наблюд., прот. Нил Конст. Серебрнников; Епарх. миссин., благ. единов. ц. свящ. Феодор Борнуков[3].

22 марта 1920 года здание церкви было включено в «Список зданий города Витебска, подлежащих охране» (см. Губернская Комиссия по охране памятников старины и предметов искусства).

В советские годы собор был закрыт, состоялись конфискации церковного имущества (в 1922 и 1930). Во время освобождения Витебска в 1944 году собор, как и многие другие здания города, серьёзно пострадал от бомбежек. Были разрушены колокольни, что хорошо видно по фотографиям, сделанным во время оккупации и после освобождения города. По послевоенной оценке собор был разрушен на 40—50%. После войны здесь размещался склад отдела социального обеспечения. В 1949 году здание храма не было включено в списки памятников архитектуры.

3 марта 1957 года Витебский облисполком принял решение о «разборке коробки бывшего собора». 12 марта (апреля?) 1957 года Николаевский кафедральный собор был взорван. На следующий день председатель Витебского г орисполкома Н. И. Сабельников распорядился премировать работников, которые занимались подрывными работами[4].

Чиновники неоднократно говорили о планах восстановления собора. В частности, в сентябре 2008 года остатки фундамента Свято-Николаевского собора были включены в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Если бы фундамент был утвержден памятником археологии (которым он defacto является), то при восстановлении здания потребовались бы дополнительные юридические процедуры, внесение изменений в постановление Совета Министров и т.д.[5].

Описание

Деревянный костёл, перестроенный в церковь Алексеевского монастыря, изображён на Чертеже Витебска 1664 года. Однонефовое, крестообразное в плане, здание костёла (на тот момент церкви) имело над входом трёхъярусную шатровую башню с луковицеподобной главкой. Продолговатое высокое здание с двумя сокрестиями по бокам алтаря и многоярусной звонницей над входом.

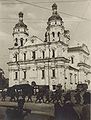

Каменный костёл являлся трёхнефовой шестистолбной крестово-купольной базиликой с широким трансептом. Над средокрестием возвышался высокий восьмигранный световой барабан с куполом с «заломом» (до перестройки в 1872). Центральный неф завершался полукруглой апсидой на всю высоту костёла, к ней в двух сторон примыкали более низкие сакристии (ризницы). На главном фасаде возвышались две двухъярусные восьмигранные башни с фигурными куполами. Центральная часть фасада, как и торцы трансепта, завершалась фигурным щитом. Широкий карнизный пояс разделял фасад на два яруса, расчленёнными пилястрами.

Изяществом внутреннего убранства костёл особенно не отличался. Наиболее выдающимся его украшением была картина «Снятие с креста», авторство которой приписывали итальянскому художнику XVII века Сальватору Розе. В 1860-х годах картину оценивали в 12 тысяч рублей.

Храм считался «тёплым», отопление осуществлялось 8 печами. Однако для достаточного обогрева их не хватало. Для сохранения теплоты над средокрестием находился большой стеклянный колпак.

Внутренняя длина храма ~40 метров, ширина — 24,5 м.

Галерея

- Изображения костёла (собора) до реконструкции в 1872 году

Вид с Успенской горы. Фрагмент акварели Юзефа Пешки

Иезуитский монастырь и костёл. Вид со стороны Галеева ручья. Фрагмент акварели Юзефа Пешки. Около 1800 года

Костёл святого Иосифа,иезуитский коллегиум и Свято-Духовская церковь. Фрагмент акварели Юзефа Пешки

- Изображения собора конца XIX — начала XX веков

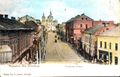

Вид с колокольни Свято-Духовской церкви. 1894

Вид на собор с Гоголевской улицы. 1912 год

Шагал, «Обнаженная над Витебском» 1933, Париж

- Изображения собора времён немецкой оккупации 1941—1944 годов

Площадь Свободы, труба Зеркальной фабрики, проспект Фрунзе. 1941—1944

Иезуитский коллегиум, площадь Свободы. 1941—1944

Замковая улица. Декабрь 1943 — февраль 1944

- Изображения собора послевоенного периода

Регулировщица на площади Свободы. Июнь 1944

Собор и здание иезуитского коллегиума. Кадр из киножурнала 1947 года.

Примечания

- ↑ через 20 лет?

- ↑ (1748—1816) Учился в Болонье и Вероне. В 1784 переехал в Полоцк. С 1786 жил Витебске, где преподавал французский язык, а в 1789-96 - теорию архитектуры в иезуитском коллегиуме. «Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік». Мінск, «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», 1993. С. 574

В 1796-97 годах жил в Орше. После возвращения в Витебск преподавал архитектуры, руководил строительством храмов, совершил алтаре в иезуитском костеле. В 1803-05 жил в Полоцке, потом выехал в Италию - ↑ Памятная книжка Витебской губернии на 1909 год. Витебск, 1909. С. 28-54

- ↑ Обострение церковно-государственных отношений в Беларуси (1958–1964 гг.) / Е. А. Курганская, 2011

- ↑ Юрчак Д.В Восстановление разрушенных культовых объектов Витебска

Источники

- Вялікае Княства Літоўскае. Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 684 с.: іл. ISBN 985-11-0314-4

- Витебск / О. Н. Левко; Нац. академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 335 с.: ил. — (Древнейшие города Беларуси) — ISBN 9789850811172

- Кулагін А. М. Каталіцкія храмы Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 2000. — 216 с. — ISBN 985-11-0187-7

- Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. — Санкт-Петербург: 1865

- Богословский вестник. Т. 2. №7. — 1900.

- Чарняўская Т. І. Архітэктура Віцебска: З гісторыі планіроўкі і забудовы горада. — Мн.: Навука і тэхніка, 1980.

- Официальный портал Белорусской Православной Церкви

- Трусова Е. Г. Витебский Николаевский собор: история уничтожения